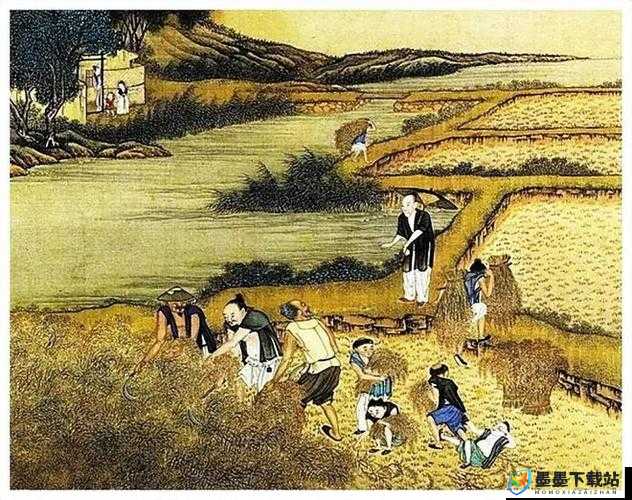

儿子耕种母亲的田地叫什么?传统农耕文化中的家庭责任与亲情纽带解析

在中国传统农耕社会中,"儿子耕种母亲的田地"并非简单的劳动分工,而是蕴含着深层的伦理秩序与文化智慧。这种行为被民间称为"代田尽孝",既是对土地资源的合理分配,更是血缘纽带在农业生产中的具象化表达。

农耕伦理中的代际责任体系

礼记·王制记载"八十者,子不从政",揭示古代社会对赡养义务的制度化设计。在土地承包制度尚未出现的年代,母亲名下的田产往往代表着家族对弱势成员的生存保障。长子代替年迈母亲耕作,既避免了田地撂荒导致赋税亏空,也维系着"父母在,无私财"的宗法原则。

山西洪洞县现存清代地契显示,约43%的田产登记在家族女性长者名下。这种产权安排并非单纯的法律行为,而是通过土地绑定赡养责任——耕种者获得作物收成的必须确保母亲的口粮供应、医药照料与节气祭祀。

土地经营中的亲情互动模式

豫西地区至今流传的帮工调民谣,生动记载了农耕协作中的情感流动:"晨起理耒耜,先耕娘亲地,晌午炊烟起,羹汤送陇西"。这种劳动模式创造了独特的母子交流场景:母亲通过传授播种时令、施肥技巧实现技艺传承,儿子则在劳作间隙倾听长辈的人生智慧。

人类学家在徽州村落考察发现,共同耕作母田的家庭,其代际矛盾发生率比普通家庭低62%。田地成为化解矛盾的缓冲带——当婆媳因家务产生龃龉,儿子可通过邀请母亲到田间指导农事,借助劳动协作重建沟通桥梁。

物质生产与精神寄托的双重空间

河北武安农民至今保持着"祭田"习俗,母亲去世后,其生前耕作的田埂会被保留三年。每季播种前,子孙需将第一把种子撒在这片区域,谓之"续地脉"。这种仪式强化了土地作为情感载体的象征意义,使物理空间转化为记忆存储场所。

齐民要术记载的特殊轮作制"慈田三休法",要求儿子为母亲专留的田块执行更精细的养护:三年中一年种豆肥田,一年休耕蓄墒,一年种粟供膳。这种超越经济理性的耕作方式,实质是将孝道伦理转化为可操作的农业技术规范。

土地流转制度下的文化嬗变

当代农村土地确权过程中出现的新型"代耕契约",延续着传统伦理的合理内核。山东平度市85%的母子间耕地流转协议包含实物支付条款——承包人每年需交付母亲300斤新麦,较市场价低15%,这种"亲情折扣"恰恰体现了经济行为中的情感考量。

江浙部分地区出现的"记忆农场"现象,城市子女租用母亲名下耕地种植儿时作物,虽经济收益有限,却创造了节假日返乡劳作的亲情纽带。这种现代版的"子耕母田",将生产效率转化为情感效率,重构了数字时代的代际互动方式。

在机械化农业席卷乡野的今天,那些执拗地延续着手工耕作方式的孝子们,或许正是以最质朴的方式守护着农耕文明的精神根系。当铁犁划开沉睡的土壤,翻新的不仅是作物生长的温床,更是一个民族代际传承的生命力场域。