闺蜜与我公交遭遇不测:如何应对公共场所的安全隐患与自我保护策略

:闺蜜公交惊魂夜实录:这7条自救法则,关键时刻能保命

开篇:一场公交车上的“意外教学”

上周五晚高峰,我和闺蜜小敏挤在沙丁鱼罐头般的公交车上,正聊着周末计划,突然感觉背包被轻微拉扯。回头时,一个戴口罩的男人迅速缩回手,而小敏的手机已从外套口袋消失。这场不到3秒的“无声盗窃”,让我们在惊愕中意识到:公共场所的安全漏洞,远比想象中更贴近生活。

上车前:用3秒扫描环境

场景还原:我们习惯低头刷手机等车,却忽略站台是否有醉酒者徘徊、或眼神飘忽的可疑人员。

实战技巧:

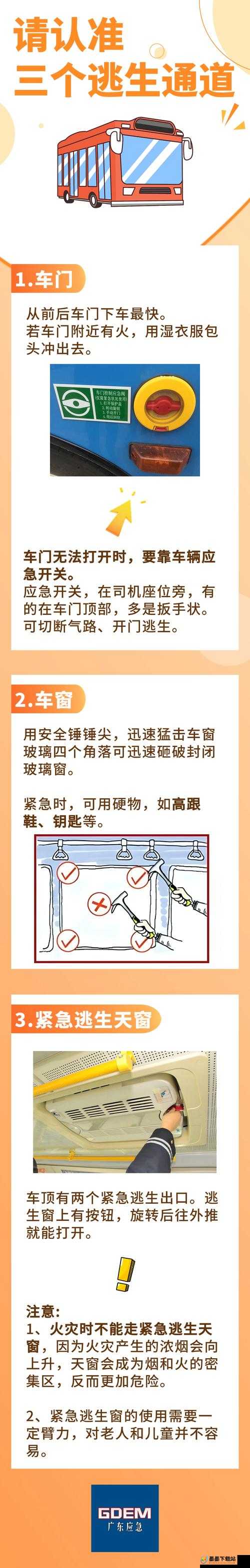

- “三点定位法”:上车前观察司机位置(安全锚点)、车辆监控摄像头(证据留存点)、离自己最近的紧急出口(逃生路径)。

- 反跟踪测试:若怀疑被尾随,假装系鞋带或翻包,观察对方是否同步停顿。

随身物品:物理防御>心理安慰

小敏的手机因放在宽松外套侧袋被顺走,而我的斜挎包因紧贴身前未被得手。

防盗细节升级:

- “包中包”策略:外层放纸巾、雨伞等无关物品,内层暗袋用防盗扣固定钱包;

- 手机防丢绳:可伸缩挂钩将手机连接背包,突发抢夺时形成阻力;

- 钥匙圈警报器:挂于包带,拉环触发120分贝警报,吓退靠近者。

遭遇肢体冲突:冷静制造“围观效应”

当公交急刹导致乘客推搡,或有人故意贴身时:

- “肘部三角区”防御:双臂曲肘护住胸腹,形成物理屏障;

- 高声重复固定话术:如“请保持距离!我不认识你!”,利用清晰指令打破施害者心理优势;

- 指定求助对象:盯着某位穿制服或戴眼镜的乘客喊“穿蓝衣服的先生请帮我报警”,避免“群体旁观效应”。

夜间乘车:用光线划出安全区

数据显示,晚8点后公共交通猥亵案件发生率增加47%。

女性专属防护法:

- 手机电筒侧握:照明时自然形成“手部武器”,强光直射可致对方短暂目眩;

- 镜面反射观察:用手机屏幕、化妆镜余光查看身后,避免回头引发正面冲突;

- “错位落座”原则:优先选择女性或带小孩乘客邻座,避开靠窗角落位置。

与闺蜜的“安全暗号系统”

经历此事后,我们开发了一套非语言预警机制:

- 物品摆放暗语:耳机线绕成圈=发现可疑人员;矿泉水瓶倒置=需要立刻下车;

- 紧急震动模式:手机连续震动3次表示启动“假装吵架”剧本脱身;

- 双重定位共享:高德地图“家人地图”实时定位+微信共享15秒后自动关闭,兼顾安全与隐私。

日常模拟训练:把反应变成肌肉记忆

每月一次的“安全演习日”让我们受益匪浅:

1. 突发推挤测试:一人突然从背后拍肩,训练瞬间转身防御姿势;

2. 物品争夺游戏:限时3秒抢走对方手中物品,锻炼抓握敏感度;

3. 蒙眼路径记忆:闭眼描述所处车厢的出口、灭火器位置,提升环境感知力。

尾声:安全不是运气,而是可训练的能力

那晚的经历让我们缴了笔“社会学费”,但也提炼出宝贵的生存逻辑:99%的危险都有前置信号,而真正的安全感来自对细节的掌控。下次当你踏上公交车时,记得把手机暂时放进口袋,用目光扫描四周——你的警惕,本身就是最强大的防身武器。